Das Testfeld beim Sonnenbad

Das Testfeld beim Sonnenbad

Was haben der Kontorist, die Sekretärin und der Chef gemeinsam? Einen DIN A3 breiten Drucker an ihrem Rechner. Ob Lagerlisten erstellt, Briefe und Umschläge gemeinsam gedruckt oder Umsatzstatistiken verlangt werden; oft reicht ein Drucker der normalen Breite (DIN A4) nicht mehr aus. Fünf solcher Drucker stellten sich unserem Test.

Vorweg: Der Anwendungsbereich für die breiten Drucker liegt nicht nur im Büro. Haben Sie sich nicht auch schon oft genug darüber geärgert, daß der Ausdruck Ihrer Listings reichlich zerfetzt aussah, weil die Zeilenlänge nicht reichte? Hatten Sie nicht schon einmal den Wunsch, eine Graphik in A3 auszugeben? Auch sind die Preise für solche Geräte durchaus nicht nur am Investitionsvermögen einer Firma orientiert. Wem A3 dennoch zu breit ist, dem sei gesagt, daß es die meisten der Geräte auch in schmaleren Versionen gibt.

Doch kommen wir zu den Prüflingen. Für den Test standen uns zur Verfügung: Ein Brother M-1724L, Citizen HQP-45, C.Itoh C-715 A, OKI Microline 393C und ein Seikosha SL-130 AI. Die Preise der Geräte sind genauso unterschiedlich wie Ihre Ausstattung. Sie reichen von 1899 DM für den Seikosha bis zu 3298 DM für den C.Itoh. Angesichts solcher Differenzen stellt sich natürlich die Frage: Welche Anforderungen stellt man an einen Drucker? Welche Kriterien muß ein Drucker, ungeachtet seines Preises und seiner Ausstattung, erfüllen? Lesen Sie dazu den Kasten über Testverfahren. Eine komplette Aufstellung über Ausstattung und Preise der fünf Geräte finden in der entsprechenden Tabelle.

Die getesten Drucker lassen sich, was Preise und Leistung betrifft, klar in zwei Gruppen teilen: Zum einen die ca. 2000 DM teuren Brother, Citizen und Seikosha. Der C.Itoh und der OKI kosten zwar rund 1000 DM mehr, warten aber, wie wir noch sehen werden, mit teilweise besonderen Features auf. Wie man in der Tabelle sieht, sind einige Ausstattungsmerkmale, die noch vor einigen Jahren nur absoluten Spitzenmodellen Vorbehalten waren, heute in der Preisklasse über 2000 DM schon fast Standard. Dazu gehören wechselbare Fontmodule, durch die man nicht mehr an den eingebauten Zeichensatz des Druckers gebunden ist, sondern ihn gegen einen nachzukaufenden austauschen kann. Da fällt der Seikosha auf, der bereits ab Werk über 9 Fonts verfügt. Für ihn bietet Seikosha keine weiteren Fonts an, was bei einer solchen Ausstattung aber auch nicht nötig ist. Bei dem für den Brother erhältlichen Modul handelt es sich um eine ganze Platine, die nachgerüstet wird. Neben drei neuen Zeichensätzen erwirbt der Kunde mit ihr auch gleich noch eine 30 kByte-Speichererweiterung.

Ebenso modular handhaben einige Anbieter die Kompatibilität ihrer Produkte. Hieß es früher: ‘emuliert einen X-Drucker’, so lauten heute die Verheißungen: ‘kann je nach Kundenwunsch ein X-, Y- oder Z-Drucker emuliert werden’. Einige der Geräte bieten diese Möglichkeit, verschiedene Druckertypen zu simulieren, bereits ohne Zusatz, bei anderen müssen wieder entsprechende Karten oder dergleichen zusätzlich erworben werden. Im Kasten über Kompatibilität lesen Sie mehr zu diesem Thema. Papierpark-Funktionen bieten außer dem Citizen alle getesteten Geräte. Diese Funktion dient dazu, gleichzeitig Endlos-und Einzelblätter im Drucker zu bearbeiten. Beim Wechsel von Endlos auf Einzelblatt wird nur das Endlospapier zurückgezogen und der Traktor, der es antreibt, von der restlichen Mechanik entkuppelt.

Die Tests

In dem Kasten über Testverfahren können Sie lesen, wie unser Druckertest-Programm Druckzeiten ermittelt. Da ist zum einen der Graphiktest, bei dem ein kleines Bildchen gedruckt wird. Der Test nach DIN 32751 wurde nach den Richtlinien der Norm durchgeführt. Den ca. 33 kBytes langen Test-Text haben wir dreimal gedruckt: einmal jeweils in Draft 12 CPI (Zeichen pro Zoll) und Letter Quality 10 CPI auf Endlospapier und - falls möglich - noch einmal in Letter Quality auf Einzelblatt, das dann aber mit dem automatischen Einzug zugeführt wurde. Dabei wurden jeweils zwei Zeiten ermittelt: Die zur vollständigen Datenabnahme und die Gesamtzeit zum Druck der Dokumente. Die Ergebnisse finden Sie in der Tabelle Druckzeiten. Deutlich erkennbar teilt sich das Feld auch hier in die bereits oben beschriebenen beiden Gruppen, zumindest was die Druckzeit bei Text anbelangt. Bei Graphik schwinden die Differenzen.

Wir haben den Test zusätzlich mit einigen anderen neuen und älteren Druckermodellen durchgeführt, um einen Vergleich zu ermöglichen. Die Zeit für den Graphikdruck des Star NL-10 ist jedoch nicht mit den anderen zu vergleichen, da für 9-Nadel-Drucker eine andere Graphik verwandt wird. Überhaupt sollen die Werte dieses Druckers in der Tabelle nur als Anhaltspunkte dienen, um zu zeigen, um wie vieles schneller auch vermeintlich ‘langsame’ 24-Nadler im Vergleich zu 9-Nadlern sind.

Wie im Kasten schon erwähnt, sind aber alle anderen Kriterien, die in die Bewertung eines Druckers mit eingehen müssen, nicht oder schlecht durch Messung zu erfassen. Daher haben wir mehrere Personen mit den fünf Prüflingen konfrontiert. Die Handhabung etc. wurde von ihnen beurteilt. Diese Personen waren zum Teil nicht oder wenig mit dem grundsätzlichen Umgang mit Druckern vertraut, was beimEinsatz eines solchen Geräts am Arbeitsplatz wohl immer der Fall sein wird. Was bei diesen Tests besonders angenehm oder unangenehm auffiel. lesen Sie im folgenden.

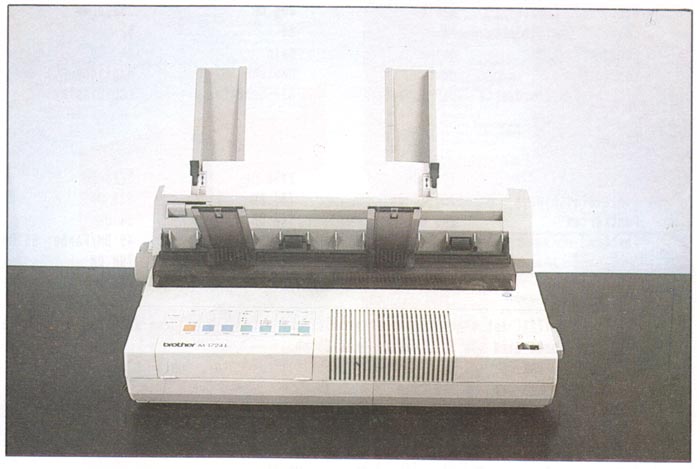

Brother M-1724L

Der Brother fällt sofort durch sein extravagantes Äußeres auf: Bunte Tasten, viele Leuchten, der Transportknopf ist links angebracht. Er erinnert an französische Automobile, die auch nicht selten ungewohnte Detaillösungen mit ebensolchem Design verbinden. Sein Gehäuse ist ein Paradebeispiel an Kompaktheit. Obwohl er DIN A3-breites Papier verarbeiten kann, ist er doch kaum größer als ein DIN A4-Drucker. Diese Kompaktheit jedoch geht auf Kosten der Handhabung. Besonders das Einlegen von Endlospapier erfordert größte Konzentration und eine ruhige Hand. Die Konstrukteure haben den Benutzer aber davor bewahrt, diese Prozedur häufig durchführen zu müssen, denn der Brother besitzt eine sehr zuverlässige Papierpark-Funktion. Nur wehe dem, der häufig Aufkleber druckt und daher auch das Endlospapier tauschen muß.

Alle Funktionen des Druckers sind über das durchdachte Bedienfeld gut erreichbar. Beim Einziehen des Papiers bewegt der Drucker den Papierandruckhebel selbst, so daß kaum ein Fehler unterlaufen kann. Auch der Papierstärkehebel ist vorbildlich an der Außenseite angebracht, genau wie der Hauptschalter oben auf dem Gerät sitzt. Das Einziehen der Einzelblätter ist sowohl automatisch wie manuell sehr einfach. Der automatische Einzug wird elektrisch erkannt, nach seiner Installation muß keine Grundeinstellung des Gerätes geändert werden.

Die Geräusche jedoch, die der M-1724L beim Bewegen des Papiers erzeugt, sind alles andere als ein Genuß. Auch nach längerer Arbeit mit ihm kommt immer wieder die Befürchtung auf, das Gerät zerfiele sofort in sämtliche Bestandteile. Die DIP-Schalter liegen versteckt unter einer Klappe im Innern des Gerätes und sind schlecht zu erreichen. Der Druckbereich ist schlecht ablesbar, da er durch eine undurchsichtige Klappe abgedeckt wird. Dagegen ist das Zeilenlineal bei der Verwendung von Einzelblatt sehr gut zu erkennen. Eine Abreißkante existiert leider nicht. Mit der Epson-Kompatibilität verhält es sich, wie im Kasten beschrieben: Der IBM-Zeichensatz ist nur im IBM-Modus erreichbar und der wiederum läßt sich nur durch DIP-Schalter wählen. Leider ist auch das Handbuch ein schlechtes Beispiel. Es fällt durch Unübersichtlichkeit und fehlenden Index auf. Der Brother bietet die Möglichkeit, Dokumente per Tastenfeld zu kopieren. Da sich sein Speicher auf 54 kByte ausbauen läßt, genügt das für einige Seiten. Weitere Besonderheit: Das Gerät erlaubt auch die Verarbeitung von Postkarten. Dafür muß lediglich ein Hebel (wiederum an der Außenseite) umgelegt werden.

| |

Brother H-1724L |

Citizen HQP-45 |

C.Itoh C-715A |

Oki Microline 393C |

Seikosha SL-130 |

| Ausstattung |

|

|

|

|

|

| Schnittstellen |

ser/par |

ser/par |

ser/par |

ser/par |

par |

| Speicher |

24 kB |

24 kB |

32 kB |

64 kB |

16 kB |

| Fonts eingebaut |

Courier 1 |

Courier 2 |

Courier 2 |

Courier 2 |

9 versch. 3 |

| Druckqualitäten |

Dr./LQ |

Dr ./Korr./LQ |

Dr./LQ |

Dr./Korr./LQ/HS Dr. |

Dr./LQ |

| Emulation |

Epson IQ/IBH/Diablo |

Epson LQ |

von Modul abhängig |

von Modul abhängig |

Epson LQ/IBM |

| erhältl. Emulation |

- |

IBM/Diablo |

Eps.LQ/IBM/Diablo |

Epson LQ/IBH |

Diablo |

| Papiertransport |

Schub/Friktion |

Schub/Friktion |

Schub/Zug/Friktion |

Schub/Zug/Friktion 4 |

Schub/Friktion |

| Papierparkfunktion |

ja |

nein |

ja |

ja |

ja |

| Zuführung Endlosp. |

hinten |

hinten |

hinten/unten s |

hinten/unten s |

hinten |

| Anzahl Schächte |

1 |

1/2 |

1/2 1 |

1/2 |

1/2 • |

| Hax. Papierbreite |

420 mm |

406 mm |

393,7 mm |

406 mm |

406 mm |

| Zeilen / Einzelblatt |

64 |

64 |

62 |

64 |

61 |

| Farbdruck |

nein |

nein |

ja |

ja |

nein |

| Handbuch |

deutsch |

deutsch |

englisch |

deutsch |

deutsch |

| Einstellung Grundwerte |

DIP-Schalter |

DIP-Schalter |

LCD-Display |

gedrucktes Menü |

gedrucktes Menü |

| Preise |

|

|

|

|

|

| Drucker |

1995 DM |

2298 DM |

3298 DM |

3219,30 DM 2 |

1899 DM |

| Einzelblatteinzug |

454,86 DM |

780 DM |

598 DM |

590 DM |

499 DM |

| Fontkarten |

285 DM 2 |

148 DM |

98 DM |

118,42 DM |

- |

| Farbband |

34,20 DM |

65 DM |

49 DM/Farbe: 55 DM |

58 DM/Farbe: 84 DM |

35 DH |

| Druckkopf |

ca. 350 DM |

? |

798 DM |

? |

695,40 |

| Garantie |

i Jahr |

2 Jahre |

keine ‘ |

i Jahr |

i Jahr |

1 | Für den M-1724L ist eine Steckkarte erhältlich, auf der sich drei weitere Fonts sowie eine 30 kB-Speichererweiterung befinden,

2 | Weitere Fonts sind als Steckkarten erhältlich,

3 | Courier, Prestige, Boldface, Gothic, Light Italic, Orator, OCR-A, OCR-B

4 | Zugtraktor als Option erhältlich

5 Von unten nur bei Zugtraktor.

6 | Einzelblatteinzug auf zwei Schächte aufrüstbar.

7 | Hinzu kommen 153,51 DM für ein Emulationsmodul.

8 Die Gewährleistung übernimmt lt. C.Itoh der Händler.

Tab. 1: Ausstattung und Preise der Testkandidaten

Dokumentlänge Text: 33396 Bytes

Dokumentlänge Graphik: 32643 Bytes

Genannt: Zeit zur Datenabnahme / Gesamtzeit für Druck

| |

LQ-Einzel |

LQ-Endlos |

Draft-Endlos |

Graphik |

DIN 32751 |

| Brother H-1724L 1 |

0:18/12:02 |

0:18/10:47 |

0:23/4:47 |

0:16/0:21 |

38 s |

| C.Itoh C-715A |

- |

0:18/8:31 |

0:19/3:41 |

0:18/1:02 2 |

32 s |

| OKI 393C |

0:50/7:46 |

0:39/6:27 |

0:20/3:02 |

0:16/0:28 |

26 s |

| Citizen HQP-45 |

- |

2:48/10:39 |

1:16/4:59 |

0:31/0:32 |

38 s |

| Seikosha SL-130AI |

- |

5:21/10:08 |

2:42/5:06 |

0:17/0:25 |

36 s |

| Epson LQ-500 |

11:29/14:53 |

9:49/12:42 |

4:07/5:20 |

0:16/0:22 |

47 s |

| NEC P2200 |

14:14/18:41 |

10:37/13:50 |

5:56/7:40 |

0:27/0:34 |

51 s |

| Epson LQ-2500 |

|

7:47/10:04 |

3:49/4:56 |

0:16/0:17 |

34 s |

| Star NL-10 |

- |

25:13/29:59 |

6:29/7:35 |

1:32/1:33 3 |

107 s |

1 Der getestete H-1724L war mit einer 30 kB Speichererweiterung ausgestattet.

2 Der C-715A druckt 180 DPI-Graphik in zwei Durchgängen pro Zeile.

3 Vorsicht! Der NL-10 ist ein 9-Nadeldrucker!

Tab. 2: Druckgeschwindigkeiten der Prüflinge und anderer Geräte.

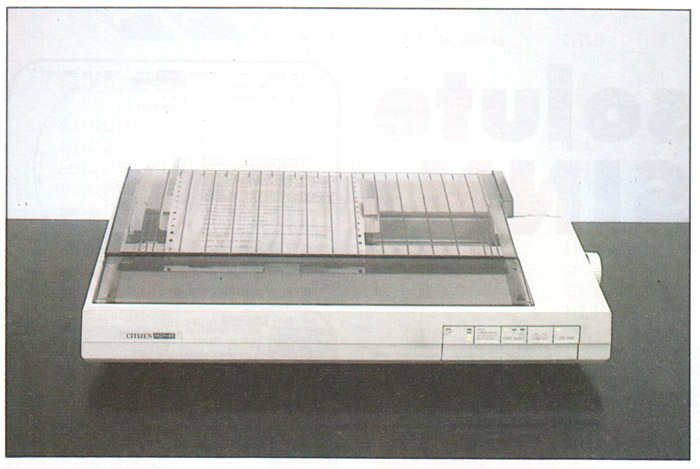

Citizen HQP-45

Der Citizen kommt im flachen, weißen Gehäuse daher, aus dem kein Hebel hervorragt. Sein Tastenfeld reduziert sich auf vier übersichtliche Tasten, über die leider nur die Schriftqualität und das Fontmodul gewählt werden können. Eine Taste für die Einstellung der Schriftbreite fehlt. Unterhalb des Tastenfeldes befindet sich an der Vorderseite die Klappe für die DIP-Schalter. Auch unter einer Klappe, jedoch an der Oberseite des Gerätes, finden sich die Schächte für zwei Fontkarten. Das Einlegen des Endlospapiers gestaltet sich als äußerst schwierig. Folgt man dabei den Anweisungen des Handbuchs, so verrenkt man sich fast die Finger, denn immer sind Teile der Einzelblattrutsche im Weg. Erst wenn diese entfernt ist, wird es etwas einfacher. Zu gut haben es die Konstrukteure mit einer Automatik zum Einzug des Papiers gemeint: Meldet der Papiersensor neues Papier, so beginnt der Drucker sofort, es weiterzuziehen. Das geschieht ungeachtet irgendwelcher Hebelstellungen, obwohl dafür der Papierandruckhebel erst in die ‘Einrichten’-Position gebracht werden müßte. So wird manches Blatt in der Mechanik zerknüllt. Erschwerend kommt hinzu, daß just der entscheidende Papiersorten-Hebel unter einer Klappe liegt, die die gesamte Oberfläche des Druckers bedeckt. Das Einlegen von einzelnen Blättern gestaltet sich zwar erheblich einfacher, erfordert aber auch Fingerspitzengefühl. Hinzu kommt wieder die Automatik, die ohne Vorwarnung oder Befehl das Blatt einzieht. Der Citizen ist der einzige Drucker im Test, der über keine Papierparkfunktion verfügt, so daß die Mühsal des Einlegens von Endlospapier nach jedem Einzelblatt wieder ansteht.

Wie der Brother kennt auch der Citizen im Epson-Modus keinen Graphikzeichensatz. Hier muß dem ansonsten recht gelungenen Handbuch (Spiralbindung!) widersprochen werden, das den HQP-45 als ‘absolut code-kompatibel zum Epson LQ-1000’ bezeichnet.

C.Itoh C-715A

Der C-715A ist der teuerste Drucker unter den fünf getesteten. Sein Preis von 3300 DM weist eher in Richtung Büro als beispielsweise die 1900 DM des Seikosha. Die erste Überraschung erlebt der C.Itoh-Besitzer beim Anheben des Druckers: 17 kg wollen bewegt werden und das bei einem recht kompakten Gehäuse. Ein erster Blick unter die Klappen bestätigt die Vermutung: Die komplette Mechanik besteht aus Metall, dieses Gerät scheint für den Dauereinsatz konzipiert. Die nächste Überraschung: Das zwar ausführliche Handbuch ist leider vollständig in englischer Sprache verfaßt.

Vor dem ersten Probelauf muß dem Testobjekt aber eine Identität verpaßt werden: Wir wählen Epson LQ-1000 durch Einschieben der entsprechenden Karte. Nach problemlosen Einzug des Endlospapiers und dem Einschalten tut der Drucker seinen Status bereitwillig auf einem LCD-Display kund. Mit Hilfe dieses Anzeigefeldes werden die gesamten Grundeinstellungen der Maschine getätigt. Dabei fällt nur negativ auf, daß die Anzeige nicht beleuchtet ist und sich daher nur in einem bestimmten Winkel gut ablesen läßt.

Die Papierpark-Funktion des Testgerätes weigerte sich standhaft, ihre Bestimmung zu erfüllen. Wahrscheinlich war ein defekter Sensor daran schuld. Immerhin konnten wir uns damit behelfen, das Papier von Hand zurückzudrehen und den Traktor dann zu entkuppeln. Die Führung für die Einzelblätter steht in krassem Gegensatz zur Robustheit des Gerätes darunter: sie wirkt instabil und ist aus dünnem Kunststoff gefertigt. Trotzdem gab es beim Einzug keine nennenswerten Schwierigkeiten. Der Drucker bewegt den Papierandruckhebel automatisch, womit wie beim Brother eine Fehlerquelle ausgeschlossen ist.

Das Geräusch, das der C.Itoh bei seiner Arbeit absondert, gefiel den Testenden genauso wenig wie die fehlende Abreißkante für das Endlospapier. Letzteres findet aber eine Begründung in der besonderen Konzeption des C-715A. Er birgt in seinem Innern einen Traktor, der seine Arbeitsweise mit zwei Handgriffen von Schub auf Zug verwandelt. Daher kann das Endlospapier auch durch den Boden des Druckers zugeführt werden (z.B. aus einem darunterstehenden Schrank). So mußten die Konstrukteure bei C.Itoh dafür sorgen, daß Papier in mehreren Richtungen durch den Drucker laufen kann. Das Bedienfeld ist ein Beispiel dafür, daß Aufwand sich nicht immer positiv auswirken muß. Das LCD-Display bietet aufgrund der schlecht bedienbaren Tasten und der mangelnden Übersichtlichkeit weniger Vorteile als beispielsweise das des Brother, der seine Einstellungen durch Lämpchen vermittelt. Auch beim C-715A fehlt die Möglichkeit, die Schriftbreite über Tasten zu wählen. Eine weitere Eigenart begegnet dem Anwender nach jedem kontrollierenden Blick ins Innere: Noch wenn die Klappe bereits geschlossen ist, meldet die Elektronik beharrlich: ‘Cover Open’. Erst ein befreiender Druck auf die On-Line Taste schafft Abhilfe. Fehlt aber nun das Papier am Sensor, so wird folgerichtig ‘Paper Empty’ gemeldet.

Verhieß die Aufschrift auf der ‘Identity Card' noch Kompatibilität zum Epson LQ-1000, so stellte sich beim Test mit unserem Druckertestprogramm heraus, daß auch der C-715A nichts vom Graphikzeichensatz des Epson wissen wollte. Für den verglichen mit den anderen Kandidaten - hohen Preis bietet der C.Itoh noch die Möglichkeit, farbig zu drucken. Leider beschränkt sich mangels geeigneter Treiber am ST die Einsatzmöglichkeit dafür auf farbige Texte.

| |

Brother M-17241 |

Citizen HQP-45 |

C.Itoh C-715A |

Oki Microline 393C |

Seikosha SL-130 AI |

| Handhabung:1 |

|

|

|

|

|

| Endlospapier |

- |

- |

o |

+ |

o |

| Einzelblatt |

+ |

o |

+ |

+ |

o |

| Tastenfeld |

+ |

+ |

o |

+ |

o |

| Geräusch |

- |

- |

- |

o |

o |

| Sonstiges: |

|

|

|

|

|

| + Andruckhebel automatisch |

- keine Parkfunktion für Endlospapier |

+ Zugtraktor eingebaut |

+ Andruckhebel automatisch |

+ Hauptschalter gut zugänglich |

|

+ Alle Hebel außen

- Druckbereich nicht lesbar |

|

+ Andruckhebel automatisch

+ Robust |

+ Robust

- lauter Lüfter |

+ Farbbandmechsel einfach

- Andruckhebel nur von innen |

|

+ = gut, o = durchschnittlich, - = schlecht

Tab. 3:Testergebnisse auf einen Blick

OKI Microline 393C

Im Preis wie im Gewicht steht der OKI dem C.Itoh kaum nach. Das gilt genauso für die Ausstattung. Für ihn stand uns auch der einschächtige Einzelblatteinzug zur Verfügung, der -genau wie beim Brother - durch ein Kabel mit dem Drucker verbunden wird. Dadurch braucht sich der Benutzer um nichts mehr zu kümmern; die Maschine weiß nun, daß ein Einzug montiert ist. Überhaupt schien der OKI sehr ‘schlau’. Wechselt man von Endlospapier auf Einzelblatt, so meldet er beileibe nicht ‘Paper Out’, sondern wartet geduldig auf den ersten Seitenvorschub, den er notfalls beim Druckbeginn selbst durchführt. Dabei bewegt er wie einige seiner Kollegen den Papierandruckhebel selbst. Ein sauber gegliedertes Anzeigefeld informiert (zwar nicht üppig) über Schriftbreite, -qualität und Status des Geräts. Die Tasten sind leicht zu bedienen und - was besonders auffiel -es bedarf keines Umschaltens in den Off-Line-Status, um z.B. einen Zeilenvorschub auszulösen. Warum machen das eigentlich nicht alle Hersteller so? Eine solch ‘mitdenkende’ Elektronik erspart manche Verwirrung aufseiten des Benutzers.

Sämtliche Testpersonen gaben dem OKI in punkto Bedienung beste Noten, einzig der sehr tief liegende Druckbereich, der daher, wie auch das Zeilenlineal, schlecht lesbar ist, trübten das Bild. Mit dem OKI bereichert man die Sammlung der Schreibtisch-Püsteriche um einen weiteren, denn die kühlende Luft führt ihm ein nicht gerade leiser Lüfter zu. Darüber vermag auch die reichliche Schall-Isolation nicht hinwegzutäuschen. Negativ fiel auch auf, daß die Papierpark-Funktion sich nicht mit der automatischen Einzelblattzuführung verträgt. Sollte das einzig und allein daran liegen, daß dann keine Öffnung mehr vorhanden ist, durch die das Endlospapier nach außen transportiert werden kann?

Für den Microline 393C ist ein Zugtraktor auf Wunsch erhältlich. Ist er montiert, so kann - wie beim C.Itoh - das Papier auch von unten in den Drucker geführt werden. Das ‘C’ in seinem Namen weist auf die Möglichkeit des Farbdrucks hin. Diese kann aber am ST, wie gesagt, nur für Texte sinnvoll genutzt werden. Ansonsten zeigte sich der OKI mit montiertem Epson LQ-1000 Emulationsmodul als wirklich Epson kompatibel. Er beherrscht den Graphik-Zeichensatz (IBM 2) wie ein echter LQ und ist daher problemlos mit jeder für diesen Drucker gedachten Anpassung zu betreiben. Dieser Zeichensatz läßt sich auch per Menü dauerhaft aktivieren. Leider ist im Preis von 3120 DM kein solches Modul inbegriffen, es schlägt mit weiteren 153 DM zu Buche.

Seikosha SL-130AI

Wie eingangs erwähnt, ist der Seikosha der preiswerteste Drucker in unserem DIN A3-Test. Trotzdem ist er, verglichen mit den übrigen Kandidaten, erstaunlich komplett ausgestattet. Vor allem die neun eingebauten Fonts machen ihn für Liebhaber der Schriftvielfalt interessant. Sein günstig (wie auch der Hauptschalter) auf der Oberseite gelegenes Tastenfeld hält den Benutzer über gewählten Font, Schriftbreite und Druckstatus auf dem Laufenden. Leider ist es etwas klein geraten, sodaß die Bedienung dadurch schwierig wird. Auch die Überlegenspause von ca. einer Sekunde, die der Drucker nach jedem Tastendruck einlegt, bedarf einiger Gewöhnung.

Ansonsten ist der Seikosha einfach zu bedienen. Die Papierparkfunktion versieht tadellos ihren Dienst. Der Druckbereich ist sehr gut - auch bei geschlossener Klappe -zu erkennen. Vorbildlich einfach ist der Wechsel des Farbbandes. Es handelt sich dabei um eine kleine Kassette, die mit dem Druckkopf hin und her bewegt wird. Die Geräuschentwicklung, die die Arbeit des Druckers begleitet, ist durchschnittlich; der Komfort wird aber erheblich dadurch geschmälert, daß der Papierandruckhebel nicht von außen bedient werden kann. Hier wurde schlicht und ergreifend ein Hebelchen weggespart, denn die Öffnung dafür ist bereits im Gehäuse vorgesehen. Daher muß vor jedem manuell zugeführten Einzelblatt die Abdeckung des Druckbereichs geöffnet und der Hebel von Hand bewegt werden. Weitere Kritik gilt dem Handbuch. Besonders das Menü, mit dem die Grundeinstellungen des Geräts getätigt werden, wird nur kurz (und fehlerhaft) beschrieben. Erklärungen zu den einzelnen Punkten sucht man vergeblich. Nach unserem Testprogramm ist der SL-130AI absolut Epson-kompatibel, wie es sein ‘Standard-Modus' auch verspricht. Leider kann der IBM-Zeichensatz 2 nur per Software aktiviert werden. Eine Einstellung im Menü, die ihn nach jedem Einschalten des Druckers zur Verfügung stellen würde, fehlt. So können zwar auch am ST Umlaute ohne Anpassung gedruckt werden, nur muß vorher der berüchtigte ESC t-Befehl an den Drucker gesandt werden; und das verlangt dann eben doch einen Treiber. Aber immerhin: Aufgrund der Existenz dieses Befehls arbeitet der Seikosha problemlos mit jedem Treiber für einen Epson LQ. Alle Freunde des PC-Ditto wird freuen, daß das Gerät bereits eine IBM-Emulation eingebaut hat.

Testverfahren oder: Wie schnell sind Drucker?

Jeder, der sich einmal mit dem Kauf eines Druckers getragen hat, weiß, daß die Hersteller die Geschwindigkeit ihrer Geräte in CPS (Zeichen pro Sekunde) angeben. Dieser Wert jedoch entbehrt jeden Bezug zur Wirklichkeit, gibt er doch nur die maximal erreichbare Geschwindigkeit innerhalb einer Zeile an. Verzögerungen durch Abbremsen des Druckkopfs und Zeilenvorschübe werden von ihm nicht erfaßt.

Diesen Mißstand haben auch die Hersteller erkannt und so ist es zu neuen Prüfverfahren gekommen. Aber - wie sollte es auch anders sein - bisher konnte man sich nicht auf ein einheitliches Verfahren einigen. Eine Gruppe japanischer Produzenten (IPS) präsentierte unlängst auf der CeBIT in Hannover ihren Standard. Nach ihren Vorstellungen sollen praxisähnliche Dokumente (Text, Tabelle und Graphik) gedruckt und die Geschwindigkeit jeweils in Sekunden pro Seite angegeben werden. Damit zogen sie sich jedoch den Unmut einer Gruppe europäischer Hersteller zu, die ihrerseits einen Standard vorschlagen. Geht es nach ihnen, so sollen zwar ähnliche Prüfdokumente gedruckt werden, die Geschwindigkeit jedoch in Seiten pro Stunde angegeben werden. Dieses Verfahren ist auch in den Vorschlag zur Neufassung der DIN 32751 eingegangen.

Die DIN 32751 schreibt in ihrer noch gültigen Fassung ein Testverfahren für EDV-Drucker vor. Der Test besteht aus dem Druck eines Normbriefes (‘Dr. Grauert’-Geschäftsbrief nach DIN 5008). Neben der Zeit für den Druck (‘Schreibzeit') sollte selbstverständlich noch die verwendete Druckqualität (Draft/Letter Quality) angegeben werden. Die Geschwindigkeit beim Druck von Graphik wird also momentan genausowenig ermittelt, wie die Verzögerung durch einen evtl, montierten Einzelblatteinzug beim Druck mehrerer Seiten erfaßt wird. Bei all diesen Bemühungen um einen Standard beim Druckertest dürfen wir natürlich nicht vergessen, was der Kunde zu Haus mit seinem Drucker macht. Aus unseren Überlegungen dazu hat sich ein weiteres Prüfverfahren, unser eigener Standard, entwickelt.

Ein Testprogramm wird geboren

Text und Graphik, so lautete die Devise, müssen wohl in einen Druckertest eingehen. Nur wie soll der Text ausse-hen, wie die Graphik? Wir haben uns für einen 33 kByte langen Text entschieden, die Anleitung zum Public-Domain-Editor ‘Edimax'. Dieser Text hat viele Einrückungen und Zeilenvorschübe, die es dem Drucker nicht leicht machen, ihm aber auch die Möglichkeit zur Optimierung geben. Ähnlich die Graphik. Sie hat aus den genannten Gründen viel weiß. Wesentlich beim Druck sind zwei Zeiten: Zum einen die Gesamtzeit für den Druck selbst. Zum anderen aber nimmt der Drucker je nach Größe seines Speichers die zu druckenden Daten mehr oder weniger schnell ab. Nach dieser Zeit können Sie bereits mit dem Rechner Weiterarbeiten, während der Drucker seinen Speicherinhalt ausdruckt. Beide Zeiten gehen in unseren Test ein. Was wäre eine Computerzeitschrift, die ein solches Verfahren nicht in ein Programm kleidet ? Wir haben daher ein Druckertestprogramm erstellt, das es Ihnen ermöglicht, unser Testverfahren zu Hause nachzuvollziehen und Ihren eigenen Drucker genauso zu testen. Dieses Programm ist fortan im Public-Domain Service der ST-Computer erhältlich. Es beinhaltet außerdem noch das oben beschriebene Testverfahren nach DIN 32751 und eine Reihe von Tests, die das Erstellen eigener Druckeranpassungen erleichtern sollen.

Natürlich ist Geschwindigkeit nur eine Seite eines Druckers. Andere Merkmale, die genauso wichtig sind, wie Handlichkeit, Qualität des Handbuches, Lautstärke etc. sind jedoch nur bedingt oder gar nicht meßbar. Derlei Bewertungen können also nur durch komplizierte Meßverfahren (Frequenzanalyse des Druckgeräuschs) oder den subjektiven Eindruck mehrerer Personen gewonnen werden.

Der Wunsch-Drucker

Von jedem ein wenig, das wär’ er. Die Handlichkeit vom OKI, das Tastenfeld vom Brother mit einer Anzeige wie beim C.Itoh... Wie immer, kann man auch bei Druckern nicht alles haben. So wird der zukünftige Kunde sich die Geräte, die ihm angeboten werden, sehr genau anschauen müssen. Wie unser Test zeigt, darf dabei die reine Druckgeschwindigkeit nur ein Aspekt sein. Dies zumal die noch übliche Angabe in Zeichen pro Sekunde mit Vorsicht zu genießen ist. Vor allem muß man sich fragen, wozu der Drucker eingesetzt werden soll. Wie in der entsprechenden Tabelle zu sehen ist, sind die Druckzeiten für Graphik bei nahezu allen Geräten gleich, hier wird evtl, das ausgebende Programm aufgrund intensiver Rechenarbeit zu Verzögerungen beitragen. Bei Text jedoch bestehen teils sehr große Unterschiede. Aber auch hier ist zu fragen, ob der Text in Form von Listings, d.h. ohne besonderen Qualitätsanspruch gedruckt werden soll, oder ob große Mengen vorzeigbarer Dokumente bewältigt werden müssen. Für den Geschäftsbetrieb, für den unsere fünf Kandidaten ja eigentlich ausgelegt sein sollten, trifft wohl der letzte Punkt zu. Da muß vor allem Korrespondenz, am besten mit Durchschlag, erledigt werden. Die Menschen, die am Arbeitsplatz mit den Maschinen konfrontiert sind, haben zum einen nicht die Geduld des Freaks daheim, zum anderen werden sie auch nicht so bedacht mit dem ihnen zugeteilten Gerät umgehen. Für sie muß ein Drucker ‘in der Hand liegen’. Der Wechsel von Papier muß einfach, die Bedienung insgesamt möglichst selbsterklärend sein. Außerdem sollte die Maschine ein gewisses Maß an Robustheit mitbringen, um nicht nach kurzer Zeit dem Büroalltag zu erliegen.

Fazit

Unter den oben genannten Aspekten trennt sich unser Testfeld wiederum in die erwähnten zwei Gruppen. Betrachtet man Geschwindigkeit, Handlichkeit und Robustheit, so kommen für den professionellen Einsatz nur der OKI und der C.Itoh in Frage. Bei letzterem müssen aber Abstriche in der Bedienung gemacht werden. Der Brother hat alles Zeug dazu, auch in diese Gruppe vorzustoßen, doch seine mangelnde Druckgeschwindigkeit und die Labilität seines Gehäuses sprechen dagegen.

Der OKI wie der Brother zeigen, wie ergonomisch ein Gerät werden kann, wenn man nur will. Der erste Blick auf das Gerät sagt, wie es zu bedienen ist. Nach einmaliger Lektüre des Handbuchs versteht man die Papierpark-Funktion usw. Beim OKI fällt keine Klappe ab, wenn man sie öffnet. Bei anderen Geräten entsteht hingegen der Eindruck, daß die Entwickler mit ihren Produkten nicht ein einziges Mal gearbeitet haben. Da werden Geräte für runde 2000 DM angeboten, über die sich Ergonomen scheinbar weniger Gedanken gemacht haben als über einen Korkenzieher für 10 DM.

Die endgültige Entscheidung für oder wider ein Gerät hängt nicht zuletzt vom Geldbeutel ab. Ob Fontkarten und Emulationsmodule nun ein unbedingter Vorteil sind, darüber läßt sich streiten. Seikosha zeigt, daß verschiedene Schriftbilder - bereits eingebaut - nicht teuer sein müssen. Das Schriftbild selbst ist letztlich auch Geschmackssache und so liegt das letzte Wort dann doch wieder beim Kunden, der einen Kompromiß zwischen seinen Ansprüchen und seinen Finanzen schließen muß. Denn der Wunsch-Drucker - der muß erst noch gebaut werden.

IB

# Epson, IBM - was heißt hier kompatibel?

Hand auf's Herz: Was erwarten Sie von einem Drucker, den Ihnen der Händler als Epson-kompatibel verkauft hat? Mit Sicherheit werden Sie sagen, kann dieser Drucker alles das, was ein Epson auch kann. Vielleicht noch ein wenig mehr.

Denkste!

Wer sich heutzutage - im Zeitalter der Epromkarten, Steckmodule und Speicherriesen - einen Matrixdrucker zulegt, der laut Hersteller einen Epson LQ emulieren soll (Das bedeutet nur, daß er auf die gleichen Befehle genauso reagiert), der kann sich auf ein böses Erwachen vorbereiten.

Befragen wir das Handbuch eines Epson LQ. Dort steht unter ESC t n: ‘Dieser Befehl wählt den durch die Codes 128-255 benutzten Zeichensatz...

n=0: Kursiv-Zeichensatz

n=1: erweiterter Epson-Graphik-Zeichensatz

Was hier so schön Graphik-Zeichensatz heißt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als nichts anderes als der sog. IBM-Zeichensatz #2. Das ist der Teil des Standard-Zeichensatzes der IBM-Maschinen mit den ASCII-Werten 128-255. In ihm sind u.a. die Blockgraphikzeichen enthalten, mit denen auf PC-Schirmen häufig Eingabemasken etc. gestaltet werden. Was aber viel wesentlicher ist: Hier sind die internationalen Sonderzeichen, von den deutschen Umlauten bis zum dänischen durchgestrichenen O, festgelegt. Vergleicht man nun den Atari-Zeichensatz in diesem Bereich mit dem von IBM, so kann man einige Gemeinsamkeiten erkennen. Die Umlaute haben identische ASCII-Codes: ü=129, ä=132, Ä=142, 0=148,0=153, Ü=154.

Nun werden Sie sich vielleicht fragen, was die Kleinkrämerei soll. Schließlich lassen sich Umlaute auch anders drucken, und zwar mittels der Umschaltung der internationalen Zeichensätze. Die Antwort ist schnell gefunden. Da man bei wirklich Epson-kompatiblen Druckern den Graphik-Zeichensatz per DIP-Schalter vorwählen kann, können mit ihnen Texte mit deutschen Umlauten direkt und ohne eine Druckeranpassung gedruckt werden, z.B. mittels der Desktop-Funktion ‘Drucke’. Nur das ‘ß’ haben uns die Atari-Ingenieure an eine Stelle gesetzt, an der im IBM-Satz das Peseta-Zeichen steht.

Was nun aber tun, wenn ein Drucker die Wahl des oberen Teils des Zeichensatzes innerhalb des Epson-Modus nicht zuläßt? Man wird nicht umhinkommen, jeden Text, der Umlaute enthält, mit einer Textverarbeitung wie Wordplus zu drucken. Der richtige Druckertreiber für Wordplus macht dann z.B. aus einem ‘Ä’ die Befehlsfolge: Umschalten auf deutschen Zeichensatz und Druck von ‘[‘. Tut er das nicht, erscheint auf dem Papier nichts.

Die Konsequenz dieser zweifelhaften Epson-Emulation oder -Kompatibilität ist, daß Druckertreiber für einen Epson LQ, die sich logischerweise auf den oben beschriebenen Befehl verlassen, mit vermeintlich Kompatiblen nicht funktionieren. Die griechischen Zeichen, die es sowohl bei IBM wie bei Atari gibt, sind gar nicht zu erreichen. Ihr Händler wird Ihnen sagen, daß Ihr neuer Drucker doch auch einen IBM Proprinter emulieren kann. Wenn Sie also diesen Zeichensatz wünschen, bitte, dann sollten Sie nur den entsprechenden DIP-Schalter umlegen oder ein ‘Emulationsmodul’ kaufen. Das wird Sie erfreuen, bis Sie daran gehen, sich für Ihren, jetzt IBM-kompatiblen Drucker neue Treiber für sämtliche Programme zu schreiben. Denn die Befehle, denen Ihr geliebtes Ausgabegerät eben noch gehorcht hat, mißversteht es nun. Auch die Suche nach einer Möglichkeit, zwischen den Modi per Software-Befehl umzuschalten, scheitert.

Es erweist sich so manche Werbeblätt-chen-Kompatibilität bei genauerem Hinsehen als eine Pusteblume, die im Wind zerfällt. Wer sich davor schützen möchte, der sollte vor dem Kauf das Handbuch des Auserwählten genau auf die Existenz des ESC t - Befehls untersuchen. Dieser muß im Epson-Modus die Zeichensatz-Umschaltung bewirken. Fehlt er, so ist es mit der Kompatibilität nicht weit her.