In Laboratorien der Universitäten und Forschungsinstitute sind unter den Einplatzcomputern meistens MS-DOS-Rechner in der Mehrzahl. Sie sind Schreibmaschinen, Terminals, sie steuern Versuche, nehmen Meßreihen auf, und man kann sie sogar zum Spielen gebrauchen. Nur selten ist ein anderer Rechner an eine Versuchsapparatur angeschlossen.

Für all diese unterschiedlichen Aufgaben werden MS-DOS-Rechner durch entsprechende Zusatzkarten tauglich gemacht. Zusatzkarten gibt es in großer Auswahl, so daß fast jede Aufgabe bewältigt werden kann. Bei aufwendigeren Aufgaben hat die Karte selbst einen Prozessor, der die eigentliche Arbeit erledigt. Der Rechner fungiert dann nur noch als Terminal mit Massenspeicher. Eine solche Aufgabe lastet diesen Rechner voll aus, so daß er für nichts Weiteres zu gebrauchen ist. Da die geforderte Funktion jedoch damit sichergestellt ist, wird die Eignung des Rechners für eine solche Aufgabe nicht angezweifelt.

Was aber, wenn es für eine spezielle Aufgabe keine entsprechende Karte gibt?

Die Freak-Lösung wäre: Löten. Diese Lösung ist in einem Forschungslabor nur dann akzeptabel, wenn sich der notwendige Aufwand in Grenzen hält. Leider ist das ein seltener Fall, und sogar dann ist die Entwicklung einer Spezialkarte keine Aufgabe für einen Hobby-Bastler (Wissenschaftler sind gewöhnlich höchstens dies) und einen Sonntag nachmittag. Außerdem möchten die Forscher ihre Rechner benutzen und nicht bauen. Und werden 8086-Assembler kennt, weiß, daß man nach dem Löten noch lange nicht fertig ist.

Dieses Problem gab es auch im Institut für Festkörperforschung des Forschungszentrums Jülich. Bei der Aufnahme von Lichtstreuspektren war dort seit Jahren ein C64 eingesetzt. Doch halt, was ist eigentlich „ein Lichtstreuspektrum“, und was wird untersucht?

Das Problem

Im Institut für Tieftemperaturphysik und Magnetismus des IFF werden unter anderem dünne magnetische Schichten und Schichtsysteme (mehrere Einzelschichten übereinander) untersucht. Die Dicke der Schichten kann von einzelnen bis einigen tausend Angström (eine bis etwa hundert Atomlagen) variieren. Solche Schichten werden im Ultra-Hoch-Vakuum (bei etwa 10^-8 bis 10^12 mBar) auf ein Substrat (z.B. aus Galliumarsenid) epitaktisch aufgedampft.

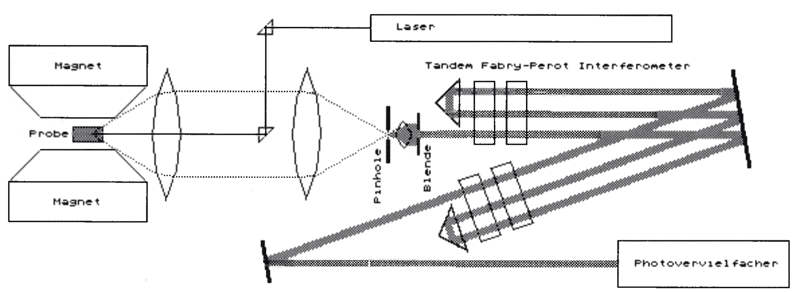

Bei der Untersuchung dieser Proben ist die Kenntnis der inneren Anregungen des physikalischen Systems von Interesse. Diese Anregungen sind vergleichbar mit den Schwingungen der Saite eines Musikinstruments. Aus der Kenntnis der Grund- und Obertöne kann man auf die Art des Instruments schließen. Genauso erlaubt die Kenntnis der Anregungsenergien Rückschlüsse auf die Eigenschaften des untersuchten Materials. Diese Anregungen (=Energien) gilt es zu untersuchen, was mit Hilfe der in Bild 1 sichtbaren und im Bild 3 schematisch skizzierten Anlage erfolgt. In einem magnetischen Material gibt es Atome, die ein magnetisches Moment (Spin) ungleich Null haben. Dies bedeutet, daß solche Atome kleine Magnete sind. Um sie in einen magnetisch definierten Zustand zu bringen, richtet man sie mit Hilfe eines äußeren Magnetfeldes aus. Bringt man jetzt ein solches Atom aus der Ruhestellung, indem man es leicht verdreht, so pflanzt sich diese Störung in der gesamten Probe fort. Dieser Vorgang kann mit dem Zupfen der Saite verglichen werden, durch das die ganze Saite in Schwingungen versetzt wird.

Ebenso, wie die Schwingungsfrequenz der Saite von ihrer Spannung und Masse abhängt, hängt die Frequenz (=Energie) eines Magnons (so nennt man eine Anregung magnetischer Momente) von dem äußeren Magnetfeld und der magnetischen Kopplung zwischen einzelnen Spins ab. Die Spinkopplung gehört zu den interessantesten Größen, die eine magnetische Substanz kennzeichnen.

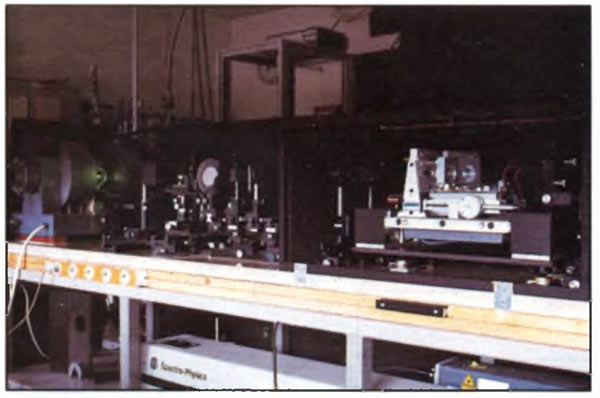

Bild 1: Die Apparatur zur Lichtstreuung

Bild 1: Die Apparatur zur Lichtstreuung

Ein Billardspiel

Genau wie man eine Saite auf verschiedene Weise in Schwingungen versetzen kann (durch Zupfen, Schlagen oder Streichen), kann man auch Magnonen auf verschiedene Weise erzeugen. In dem hier besprochenem Fall erfolgt das mit Licht (Photonen). Das Licht entstammt einem Argon-Ionen-Laser und trifft die Probe unter einem Winkel von 45°. Der Großteil der Photonen (Lichtteilchen) prallt, ähnlich wie eine Billardkugel an der Bande, elastisch von der Probe ab. Diese Photonen verändern ihre Energie nicht. Sie folgen größtenteils dem Reflexionsgesetz und prallen um 90° abgelenkt (gestreut) von der Probe ab. Einige Photonen jedoch regen die Probe an und geben einen Teil ihrer Energie an sie ab. Sie werden an der Probe inclastisch gestreut und folgen nicht mehr dem Reflexionsgesetz. Dieser Vorgang ist mit dem Zusammenstoß zweier Billardkugeln vergleichbar, von denen die Lage und Masse der zweiten Kugel vor dem Zusammenstoß unbekannt ist, weswegen die Bahn der ersten Kugel nach diesem Stoß zufällig ist. Man kann aber aus dieser Bahn die Masse der zweiten Kugel bestimmen. Genauso ist es möglich, aus der Änderung der Frequenz der Photonen auf die Energie des Stoßpartners zu schließen.

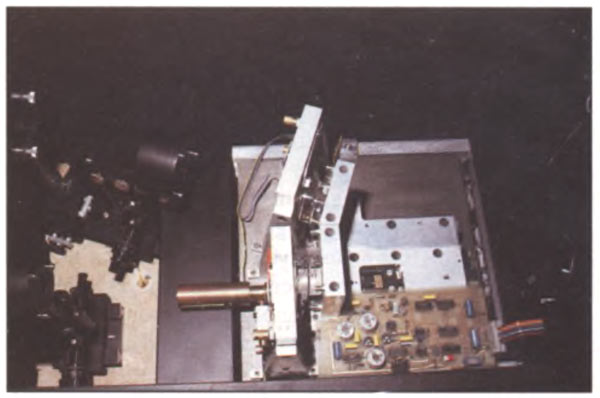

Die inelastisch gestreuten Photonen werden mit einem Kleinbildkameraobjektiv gesammelt und über eine optische Bank zu einem Interferometer geführt. Das Interferometer läßt nur Photonen einer bestimmten, einstellbaren Wellenlänge durch. In dem beschriebenem Fall handelt es sich um ein Tandem-Fabry-Perot-Interferometer (Bild 2). Diese Anordnung liefert eine der besten heutzutage möglichen Auflösungen des Lichtspektrums. Das Interferometer besteht eigentlich aus zwei mechanisch miteinander gekoppelten Fabry-Perot-Interferometern.

Ein Fabry-Perot-Interferometer wiederum besteht aus zwei planparallelen halbdurchlässigen Spiegeln. Die Einstellung der durchgelassenen Wellenlänge erfolgt durch Abstandsänderung der Interferometerspiegel. Die Verstellung der Spiegel muß mit einer subatomaren Genauigkeit (-1011m)erfolgen, um die Auflösung des Interferometers voll ausnutzen zu können. Diese wird zusätzlich erhöht, indem man den Lichtstrahl insgesamt dreimal durch das Spiegelpaar führt. Die Einstellung der Spiegel erfolgt mit piezoelektrischen Elementen und wird von einem dazugehörigen Steuergerät überwacht.

Bild 2: Das Tandem-Fabry-Perot-Interferometer

Bild 2: Das Tandem-Fabry-Perot-Interferometer

Nachdem das Licht das Interferometer verlassen hat, fällt es auf einen Photovervielfacher. Dieser ist imstande, einzelne Photonen nachzuweisen. Obwohl pro Sekunde etwa 5*1017 Photonen den Laser verlassen, ist eine so hohe Empfindlichkeit notwendig, weil je nach Probe nur ein paar hundert bis ein paar tausend dieser Photonen an Magnonen gestreut werden und das Interferometer auch erreichen. In der gleichen Zeit aber kommen beim Interferometer auch etwa 108 nicht an Magnonen gestreute Photonen an. Es handelt sich dabei hauptsächlich um zwar elastisch, aber nicht dem Reflexionsgesetz entsprechend gestreute Photonen.

Die Aufgabe des Interferometers ist es, die Photonen voneinander zu trennen. Die Magnonen ändern die Lichtwellenlänge um ~0.01nm. Um diese Änderung genau zu messen, wird der Abstand der Interferometerspiegel und damit die durchgelassene Wellenlänge (Energie, Frequenz) so verändert, daß der gewünschte Wellenlängenbereich abgescannt wird. Dieses Scannen geschieht gewöhnlich in 1024 Schritten (=Kanälen), was einem Wellenlängenbereich von 514.47nm bis 514.53nm entspricht. In jedem Kanal verweilt das Interferometer eine Millisekunde. Diese Einstellung bedeutet, daß nur ein Tausendstel aller das Interferometer erreichenden Photonen des gemessenen Spektralbereichs es auch verlassen. Oder anders ausgedrückt: bei einem einzelnem Scan kommt statistisch weniger als ein einzelnes an einem Magnon gestreutes Photon zum Photovervielfacher. Tatsächlich aber werden für eine Aussage über die Energie der Magnonen ein paar hundert bis tausend solcher Photonen gebraucht.

Die Apparatur, die jetzt noch für die Aufnahme der Meßdaten gebraucht wird, sieht theoretisch einfach aus. Man braucht 1024 Zähler, die die Impulse in den 1024 Kanälen hochzählen. Dadurch, daß die Impulse jeweils in nur einem Kanal ankommen, kann man auch einen Zähler mit 1024 Speicherstellen, in denen nacheinander (den jeweiligen Kanälen entsprechend) die Impulse des Photovervielfachers hochgezählt werden. Da die notwendigen Kanalfortschaltimpulse so wie der Rücklaufimpuls von dem Steuergerät geliefert werden, ist der logische Aufbau der Zählapparatur relativ einfach. Es drängt sich dabei auf, für diese Aufgabe einen Computer zu benutzen. Er muß nur in der Lage sein, die Impulse, die an den drei Ausgängen (Zähl-, Kanalfortschalt-, und Rücklaufimpuls) liegen, zu zählen und daraus ein Spektrum (speziell: Lichtstreuspektrum) zu berechnen (ein Spektrum ist ein Diagramm, in dem die Intensität in Abhängigkeit von der Wellenlänge dargestellt wird).

Die Lösung

Die erste Lösung war der bereits erwähnte C64. Versehen mit einer kleinen Zusatzplatine mit zwei Optokopplern (der Kanalfort schaltimpuls wurde intern erzeugt) tat er über Jahre (fast bis Ende 1990) zuverlässig seinen Dienst. Das zugehörige in Assembler und BASIC geschriebene Programm erlaubte den Ausdruck des Spektrums. Der C64 erreichte mit diesem Programm rechengeschwindigkeitsbedingt eine Auflösung von nur 300 Kanälen. Sein größtes Manko war aber die Unverdaulichkeit seiner Disketten für einen MS-DOS-PC, womit eine weitere Auswertung (Fitten usw.) der Spektren nicht möglich war. Auch die Auflösung von 300 Kanälen war zu gering. Man suchte also nach einer besseren Lösung.

Bild 3: Schematische Darstellung der Messapparatur

Bild 3: Schematische Darstellung der Messapparatur

Ein IBM-PC als Alternative?...

Die gebräuchlichste Lösung wäre der Einsatz eines IBM-PCs mit einer entsprechenden Zusatzkarte. Klar war, daß diese etwas aufwendiger sein müßte als die kleine Platine vom C64; aber mit einem 8-Bit-Zähler, der jede Millisekunde abgefragt wird, sollte es klappen. Diese Vermutung wurde aber von den hausinternen PC-Spezialisten schnell korrigiert: „Wie oft soll er abgefragt werden? Mit einem Kilohertz? Geht nicht. Nicht mit MS-DOS. Vielleicht mit UNIX auf ‚nem Modell 80. Besser wäre dann dazu auch eine Karte mit einem Universalzähler. Am besten aber eine Multichannel-Analyzer-Karte mit einem eigenen Prozessor. Dann kann man auch bei MS-DOS bleiben, und das Programmieren wird einfacher. So eine Karte kostet nur 8 Kilomark, und man hat keine Probleme mehr.“ Wirklich keine Probleme?

Nun, Probleme gab es doch: es gab kein überschüssiges Modell 80. Auch waren 8000 DM plus die zusätzlichen Kosten eines 386ers etwas viel, um im Nachhinein noch einen Programmierkrieg gegen MS-DOS oder PC-UNIX zu führen. Jedenfalls gab es dafür keinen Freiwilligen.

... oder vielleicht ein ST?

Als ich die Verwendung eines ATARIs vorschlug, glaubte mir natürlich niemand so recht, daß das klappen könnte. Und das, obwohl privat in unserer Gruppe drei ATARIs vorhanden sind. „Einen Home-Computer, der eine Weiterentwicklung eines Videospiels ist, kann man doch nicht für Meßaufgaben gebrauchen“ - lauteten die Bedenken. Das Argument: „Ein Videospiel ist computertechnisch anspruchsvoller als eine elektronische Schreibmaschine; und wenn das Problem mit deren Weiterentwicklung lösbar sein soll, warum denn dann nicht mit einem ST?“ überzeugte die Ungläubigen so weit, daß ein Versuch mit einem privatem 1040er gestartet werden sollte.

Zuerst plante ich eine kleine Platine mit einem Zähler und einer Dekodierlogik, die an den ROM-Port anzuschließen wäre. Doch die Interrupt-Belegung des MFP suggerierte eine bessere Lösung: weil die RI-, CTS- und DCD-Eingänge der seriellen Schnittstelle direkt mit Interrupts des MFP verbunden sind, vereinfachte das die Lösung fast auf das C64-Niveau. Mit anderen Worten: jeder Eingang erhielt einen Optokoppler mit jeweils einem vor- und nachgeschalteten Treiber. Notwendig wurde noch eine zusätzliche Schaltung, die zur Verlängerung der sehr kurzen Impulse des Photovervielfachers dient.

Auch die Ausgänge DTR und RTS wurden über Optokoppler und CMOS-Treiber nach außen geführt. Über diese Ausgänge wird in einstellbaren Teilbereichen des Spektrums die Verweilzeit pro Kanal um den Faktor 10 erhöht. D.h. daß pro Durchgang zehnmal mehr der interessanten (an Magnonen gestreuten) Photonen den Photo Vervielfacher erreichen. In der Praxis bedeutet das eine Verkürzung der gesamten Meßzeit um den Faktor 2 bis 8. Dies wäre mit einem PC unter MS-DOS gar nicht machbar, da MS-DOS im Millisekundenbereich nicht reagieren kann (eine Sekretärin mit 1000 Anschlägen pro Sekunde gibt es ja nicht).

Zu dieser „komplizierten“ Interface-Elektronik gehört natürlich noch ein Programm. Erst dieses Programm macht aus einem MEGA-ST tatsächlich einen Vielkanalanalysator. Es ist bis auf die Interrupt-Routinen in C geschrieben und voll GEM-eingebunden. Die Datenerfassung und Darstellung läuft dabei dank der Verwendung von Interrupts und Co-prozessen im Hintergrund ab. Das macht die Bedienung des Programms auch für Gäste, die nur wenige Messungen durchführen möchten, problemlos. Besonders für Anwender, die bisher nur mit MS-DOS und Großrechnern zusammenkamen, ist die Benutzeroberfläche des Programms ein Grund zum Staunen. Sogar die Frage nach dem Software-Haus, das solche Benutzeroberflächen schreibt, ist aufgetaucht.

Doch nicht ums Staunen und auch nicht um eine Show-Ergänzung einer 105-DM-Apparatur geht es hier. Der ATARI erleichtert die Arbeit und liefert bessere Ergebnisse als bisher erreichbar. So konnte z.B. bereits mit der ß-Testversion des Programms (bei den ersten erfolgreichen Messungen mit dem 1040er) dank der höheren Auflösung und der entsprechenden Auswertprogramme (auf einem PS2-Rechner) ein bis dahin nur vermuteter Effekt in Eisen-Chrom-Eisen-Schichten bestätigt werden. Die Möglichkeit zur Verzehnfachung der Fortschaltzeit in ausgewählten Kanälen macht sich vor allem bei Messungen an Proben mit einer geringen Intensität der an Magnonen gestreuten Photonen positiv bemerkbar. Auch die Aufnahme von Meßreihen (20 bis 40 Messungen an verschiedenen Stellen derselben Probe) dauert keine Tage mehr, sondern nur noch Stunden. Es kommen bereits Fragen nach der Möglichkeit einer automatischen Positionierung der Probe auf.

Die Verwendung eines ST erwies sich als Erfolg auf der ganzen Linie. Nur unter den PC Usern gibt es manchmal Bedenken. Sie können sich oft nur schwer mit einen „Spielcomputer“ an einer Meßapparatur oder mit einem Programm, das man ohne Handbuch und Einführungsseminar bedienen soll, anfreunden. Deswegen beantwortete ich die Frage eines Gastes: „Why do you use an ATARI, not a PC?“ einfach mit „Because it’s a better Computer. But it’s a secret, and only a few people know it“

Literatur:

In „Die seltsame Theorie des Lichts und der Materie “ von Richard P. Feynman, erschienen 1988 im Piper Verlag, wird die Funktionsweise eines Interferometers und die Wechselwirkung von Licht und Materie sehr schön erklärt.

Sollte dieses Buch den Wissensdurst nicht stillen, so erhält man weitere Informationen zum Programm und zur Meßapparatur hei:

Roland Mosler

Hohe Straße 140

5010 Bergheim 12

Bild 4: Ein typisches Spektrum während der Messung

Bild 4: Ein typisches Spektrum während der Messung